一条工務店のお家で暮らした2024年の電気代

こんにちわ@・ェ・)めー。

一条工務店 i-smile+ 2024年電気代まとめ:電力自給率97.6%達成!

一条工務店のi-smile+で建築したわが家は年間の電力自給率について97.6%を達成することができました。太陽光発電や蓄電池の利用状況、そして毎月の電気代から色々分析してみた2024年お家の電気代総まとめ記事を公開します。

電気代が安いといわれている一条工務店のお家で実際に暮らした2年間の実データを元に色々と検証してみました。毎月の電気代を公開している方はよく見かけますが実際の発電や消費電力などを元にして自家消費率など各種の指標を計算しているのはあまり例がないと思います。さらに蓄電池を2台設置した結果も詳しく記載していますので、他にはない記事と自負しています。

一条工務店に限らず大容量の太陽光発電と蓄電池の活用などを検討されている方の参考になれば幸いです。

2024年の電気代まとめ

電気代合計:180kWh買って5,137円

売電額合計:8,551kWh売って145,367円

電気代収支:140,230円のプラス!

電力自給率97.6%のほぼオフグリッドハウスを実現できました

3行でまとめるとこんな感じです。

- この記事では、一条工務店のi-smile+に太陽光パネルと蓄電池2台を設置した著者の自宅における、2024年の年間電気代の実績と分析を紹介します。

- 電力会社をLooopでんきに変更し、蓄電池を2台に増設した結果、年間電気代は5,137円、電力自給率は97.6%を達成しました。

- 太陽光発電と蓄電池の導入費用は約10年で回収できる見込みであり、電気代の節約効果だけでなく、災害時にも安心できる生活を実現しています。

2024年の電気代合計

電力会社から来た請求額の合計です

まずはみんな気になる電気代の合計金額から見てみましょう。1年間の電気代合計は180kWh買って5,137円でした。これは1ヶ月じゃなくて1年間の電気代です。もちろん別荘とかではなくて在宅で仕事しながら常に人がいる戸建ての電気代です。

昨年と比較して単純計算で21,557円少なくなりました。昨年の基本料金(10,841円)を除いた金額で比較すると10,716円の減少です。

厳密に言うとLooopでんきの各種キャンペーンによる割引(合計2,768円)が適用されたので実際の請求は2,369円でした。キャンペーンは毎年あるものでは無いため、この記事の電気代や買電量といった数値はキャンペーンが適用されていない状態の金額を記載しています。

| 年 | 買電量 | 電気代合計 | 月平均 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2023年 | 491kWh | 26,694円 | 2,224円 | 1月から4月は東京電力。それ以降はLooopでんき 1月から6月は蓄電池1台。それ以降は蓄電池2台 |

| 2024年 | 180kWh | 5,137円 | 428円 | Looopでんきを継続、蓄電池2台 キャンペーン未適用の金額 |

年間を通して蓄電池2台+Looopでんきのデータがとれた

こんな金額、家を建てる前は絶対信じなかっただろうな

Looopでんきは基本料金が無くて電気を使った分だけが請求される料金体系になっています。電力会社であるLooopでんきへ支払った年間の金額が5,137円という脅威の結果になりました。

賃貸時代の電気代+ガス代の合計は月平均15,000円前後だったので比率を計算すると5,137円/(15,000円*12か月)*100=2.85%です。家を建てる前の私に戸建てに引っ越したら電気代が賃貸の1/10以下、具体的には2.85%になったと話してもゼッタイ信じてもらえないでしょう。

2024年の売電額合計

太陽光発電の余剰電力を売った金額です

太陽光パネルが発電して余った電力は売ることができます。売電額合計は8,551kWh売って145,367円でした。

売電単価は2021年度の契約なので1kWhあたり17円、固定価格買取制度(FIT制度)によって10年間この単価が適用されます。

発電量は昨対比92.48%に減少していますが売電量と金額は昨年と比べて82.45%となり-30,940円でした。売電の減少幅が大きかった理由は蓄電池が2台になったことにより充電に回す電力が増えたことに由来します。

| 年 | 売電量 | 売電額合計 | 月平均 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2023年 | 10,371kWh | 176,307円 | 14,692円 | 1月から6月は蓄電池1台。それ以降は蓄電池2台 |

| 2024年 | 8,551kWh | 145,367円 | 12,113円 | 全期間蓄電池2台 |

電気代収支

収支まとめ

実質的な電気代です

電気代の収支を見てみましょう。売電額合計(145,367円)-電気代合計(5,137円)=140,230円。収支は約14万円という大幅なプラスになりました。

電気代の毎月平均価格が428円、毎月ワンコイン以下という結果になってしまいました。

差引収益が昨年よりも1万円程度減少していますね。差引収益は昨対比93.72%でした。収益の元となる発電量は昨対比92.48%ですので単純な発電量の低下に比べて蓄電池増設の経済効果が出ているといえるでしょう。

| 年 | 売電額 | 電気代 | 差引収益 |

|---|---|---|---|

| 2023年 | 176,307円 | 26,694円 | 149,613円 |

| 2024年 | 145,367円 | 5,137円 | 140,230円 |

月ごとのデータは以下の通りです。

| 月 | 買電額 | 売電額 | 収支 | 買電単価 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 737円 | 5,287円 | 4,550円 | 26.32円 |

| 2月 | 1,922円 | 8,041円 | 6,119円 | 26.33円 |

| 3月 | 719円 | 11,526円 | 10,807円 | 25.68円 |

| 4月 | 487円 | 17,017円 | 16,530円 | 30.44円 |

| 5月 | 66円 | 18,632円 | 18,566円 | 33.00円 |

| 6月 | 96円 | 21,522円 | 21,426円 | 32.00円 |

| 7月 | 187円 | 11,492円 | 11,305円 | 37.40円 |

| 8月 | 129円 | 17,884円 | 17,755円 | 43.00円 |

| 9月 | 105円 | 13,923円 | 13,818円 | 35.00円 |

| 10月 | 140円 | 7,582円 | 7,442円 | 35.00円 |

| 11月 | 135円 | 6,477円 | 6,342円 | 33.75円 |

| 12月 | 414円 | 5,984円 | 5,570円 | 37.64円 |

| 平均 | 428円 | 12,113円 | 11,685円 | 32.96円 |

| 合計 | 5,137円 | 145,367円 | 140,230円 |

こちらはわが家の家計簿アプリの年間支出の切り抜きです。年間支出の中で水道・光熱費が1%以下になっています。というか電気代よりも水道料金の方が高いのでこの0.8%の半分以上は水道料金となっています。大容量の太陽光パネルと蓄電池によって電気代の高騰や削減に気にすることはなく、他に時間を当てることができるのはとても大きなメリットかと思います。

うちは分析したり多大な時間をかけているが

趣味です

趣味だからいいんです

平均買電単価

1kWhあたりの電力価格です

平均買電単価をみていきましょう。一般的に電気は1kWhあたりの電力価格×電気の使用量で請求されます。

大手電力会社の場合は請求金額から基本料を引いて使用量で割った金額、Looopでんきは基本料金がないため単純に請求金額を使用量で割った金額になります。請求金額を使用量で割った金額ですので燃料調整費と再エネ賦課金と消費税と容量拠出金、そして政府補助事業による値引きが適用された金額です。

一番高かったのは8月の43.00円、低かったのは3月の25.68円、平均買電単価は年間平均で32.96円でした。8月は記録的な暑さで全国的な電力需要が高まっていたときに政府の補助金が1か月だけ途切れたタイミングです。

昨年(28.45円)と比較して平均買電単価が4.51円上昇しています。これは再エネ賦課金の上昇と政府補助金の縮小と容量拠出金という値上げが主な要因です。この傾向は継続しているので、まだ3年くらいは平均買電単価の上昇を予想しています。

ただし企業及び戸建ての太陽光発電導入量は増えていることと系統用蓄電池の導入も加速しているので長期的に買電単価は安くなって欲しいと願っています。

Looopでんきと市場連動型

わが家ではLooopでんきのスマートタイムONE(電灯)というプランを契約しています。このプランは基本料金が無いことと、市場連動型を採用しており電力需要に応じて電気の価格が30分単位で変動するのが特徴です。

市場連動型のデメリットとして、夏に40度を超える記録的な猛暑や冬の積雪や寒波などによって地域や日本中の電力需要が高まった際に電気の市場価格が上昇することがあります。わが家では昨年に引き続きわが家は蓄電池を2個、合計の実効容量が12.4kWhを設置することで「買電単価が上昇しても買電が極端に少なければ影響は限定的」作戦をとっています。買電単価の上昇要因となる電力市場価格、燃料調整費や再エネ賦課金の上昇も気にならない金額となりました。

買電量が極端に低いので従来の基本料金に相当する金額をほぼ全てカットできています。2025年1月時点で東京電力スマートライフプランLの基本料金は1kVAあたり311.75円となっています。わが家の引き渡しの時点では10kVAの契約になっていたので毎月3,117.5円の基本料金が発生します。Looopでんきにすることによって単純計算で3,117.5円*12か月の年間37,410円を節約できたことになります。

太陽光パネルと蓄電池の稼働状況

パワーモニターからいろいろ分析

一条工務店が提供しているパワーモニターというアプリから取得した、電気に関するデータを月単位(月初から月末)で集計しました。先ほど記載した電気代、売電収入は検針が月の半ばに対して、ここから行う分析は月初から月末なので少しデータにズレがあります。

この表を元にいくつかの分析を行っていきましょう。なお、わが家は6地域に住んでおり、延べ床面積30坪、Ua値0.36、C値0.5、太陽光パネル13.475kW、蓄電池14kWh(実効容量は12.4kWh)という高気密・高断熱といえる建物です。ほぼリモートワークで働いているので日中も人がいる環境となっています。

わが家の詳しい電力データを公開します

各種指標はここから計算しました

| 月 | 発電 | 消費 | 売電 | 買電 | 充電 | 放電 | 自家 消費率 | 電力 自給率 | 蓄電池 利用率 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1月 | 1,153 | 721 | 384 | 30 | 373 | 296 | 66.7% | 95.8% | 77.0% |

| 2月 | 1,089 | 633 | 479 | 86 | 278 | 219 | 56.0% | 86.4% | 60.9% |

| 3月 | 1,627 | 625 | 952 | 17 | 297 | 233 | 41.5% | 97.3% | 60.6% |

| 4月 | 1,471 | 414 | 1,009 | 4 | 213 | 164 | 31.4% | 99.0% | 44.1% |

| 5月 | 1,718 | 410 | 1,262 | 3 | 199 | 152 | 26.5% | 99.3% | 39.5% |

| 6月 | 1,641 | 540 | 1,050 | 3 | 266 | 214 | 36.0% | 99.4% | 57.5% |

| 7月 | 1,604 | 655 | 891 | 4 | 345 | 285 | 44.5% | 99.4% | 74.1% |

| 8月 | 1,624 | 652 | 909 | 3 | 356 | 292 | 44.0% | 99.5% | 76.0% |

| 9月 | 1,276 | 562 | 649 | 4 | 327 | 260 | 49.1% | 99.3% | 69.9% |

| 10月 | 887 | 407 | 428 | 4 | 237 | 184 | 51.7% | 99.0% | 47.9% |

| 11月 | 973 | 513 | 404 | 8 | 277 | 216 | 58.5% | 98.4% | 58.1% |

| 12月 | 1,087 | 726 | 287 | 9 | 388 | 308 | 73.6% | 98.8% | 80.1% |

| 平均 | 1,345 | 572 | 725 | 15 | 296 | 235 | 48.3% | 97.6% | 62.1% |

| 合計 | 16,10 | 6,858 | 8,704 | 175 | 3,556 | 2,823 |

自家消費率は「発電した電力を売らずにどれだけ自宅で使えたか」

エネルギー自給率は「買電をせずにどれだけ太陽光由来の電力で過ごせたか」です

蓄電池利用率は効率的に蓄電池を使えているかの指標だ

- 自家消費率

- (発電-売電)/発電 【太陽光から発電した電気で売電以外に使った電気】

→自家消費率が高いほど売電収入は減るものの、電気料金の削減効果は上がり経済合理性が高くなります

- 電力自給率 (エネルギー自給率・オフグリッド率)

- (消費-買電)/消費 【消費電力のうち買電以外の太陽光由来の電力】

→電力自給率が高いほど買電が少なく停電にも強く、電気の自給自足を実現していることになります

- 蓄電池利用率

- 放電/(実効容量*その月の日数) 【1日1サイクルを100%とした1か月の利用率】

→適度な高さであれば効率的に蓄電池を利用できていることになります

主要な数値を昨年と比較します。括弧内の数値は2023年を基準とした比率です。

今年は日照時間が昨対比でおよそ90%に低下していることに連動して発電と売電が落ちていました。

消費電力は322kWhほど上がっています。内訳としては3月と6月が昨年と比べて大幅に上がっていて、長引いた寒さと猛暑による冷暖房を反映したものでした。その他は蓄電池が1台から2台になったことによる変動が大きく出ています。

| 年 | 発電 | 消費 | 売電 | 買電 |

|---|---|---|---|---|

| 2023年 | 17,261kWh | 6,536kWh | 10,511kWh | 457kWh |

| 2024年 | 16,150kWh(93.56%) | 6,858kWh(104.93%) | 8,704kWh(82.81%) | 175kWh(38.29%) |

| 年 | 自家消費率 | 電力自給率 | 蓄電池利用率 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 2023年 | 40.8% | 94.5% | 77.42% | 1-6月は蓄電池1台、以降は2台 |

| 2024年 | 48.3% | 97.6% | 62.14% | 全期間蓄電池2台 |

自家消費率と電力自給率

2024年、年間の自家消費率は48.3%、そして電力自給率(エネルギー自給率・オフグリッド率)は97.6%でした。

自家消費率は昨年の40.8%から蓄電池が2台に増えたことで48.3%に上昇しました。

一般的な戸建ての太陽光発電における自家消費率は20%から30%程度と言われていますが、蓄電池を設置+増設することで大きく上昇していることがわかります。自家消費率が高いということは発電した電力を価値の低い売電ではなく価値の高い買電の削減に当てられたことを意味しています。

電力自給率は毎月の避けられない数kWhの買電を考慮しても97.6%という結果になりました。昨年から蓄電池の容量が増えたことで94.5%から上昇し、ついに97%以上となりました。わが家は普通のご家庭と同じように電力会社の系統と接続を行っていますが、これだけ電力自給率が高ければ実質的に電力会社から独立しているオフグリッドハウスといえるのではないでしょうか。

発電所の負荷を下げて災害にも強い電気の自給自足に近づくためには、どれだけ電気を買わないようにできたのかを表す指標である電力自給率が高い建物が評価される時代がやって来ると想像しています。

わが家はオール電化なのでガスは使っていませんので電力自給率=エネルギー自給率=オフグリッド率になります。ガスとか太陽熱温水器を使って給湯や調理を行っている場合はその使用を考慮する必要がありますがオール電化は計算が楽ですね。

ついでにCO2削減量も計算してみましょう。

消費電力:6,858-買電:180=6,678kWhを発電所に頼らず使用できているので、発電量1kWhあたりのCO2を500gとすると3,339kgのCO2削減効果となります。

ざっくりですが建築、修繕やリフォームで100tのCO2を使い、50年暮らして廃棄に10tのCO2を使ったとします。暮らしている期間は3,339kg*50年=166.95tのCO2削減になると仮定すると住宅の生涯にわたるCO2排出に対して削減量の方が多くてマイナスになるLCCM住宅といえるかもしれません。

蓄電池の利用率

蓄電池を有効に使えているかを表す蓄電池利用率を計算してみましょう。蓄電池を1日1サイクル(100%充電して0%まで使い切る)使用するという前提で、実効容量に対して放電した電力の比率を蓄電池の利用率としました。

わが家で蓄電池が1台だった時の蓄電池利用率は88.6%(2023年1月から6月で計算)、蓄電池2台の利用率(2024年1月から12月)は62.1%という結果になりました。

グラフを参照すると蓄電池利用率と自家消費率は似た動きをしていますね。この2つの指標に大きな影響を与えるのは消費電力です。夏と冬は冷暖房の需要で消費電力が増えたことで太陽光及び蓄電池から電気を使う機会が増えています。なお、夏冬どちらも24時間の冷暖房を行っていますが夏の方が日照時間が長く発電量も多いため蓄電池に依存する時間が短いことから夏の利用率のほうが少ないというわけです。冬は日照時間も短く夜間の方が寒いため電気の自給自足を目指すなら蓄電池の容量が重要になってきます。蓄電池利用率が一番高い月は12月の80.1%でした。

蓄電池利用率が50%以上の月は標準の蓄電池1台(実効容量6.2kWh)では不足していることを意味しています。50%以下だったのは4・5・10月の3か月、つまり冷暖房を必要としていない中間期に限られます。年間を通して電気の自給自足を目指すのであれば我が家のような使い方の場合2台(12.4kWh)以上が必要となっています。

電欠時間

続いて蓄電池が空になっていた時間を見ていきましょう。太陽光+蓄電池の電気が不足していたことを表すガス欠ならぬ電欠の時間を計算します。

- 電欠時間

- 電気代合計(基本料金を除く)/平均買電単価 【電力会社から電気を買った時間】

→太陽光と蓄電池では電気が足りなかった時間を表します

電欠時間はなんと156時間、年間200時間を大きく下回りました。これも素晴らしい結果です。日数にして6.5日なので1年のうち358日は電気の自給自足を実現できたことになります。

蓄電池を2台にすることで節電はもちろん、災害時にも電気の自給自足を行うという観点で強くなったことが電力自給率と電欠時間という数値で確認することができました。

なお、パワコンの制御などで毎月数kWhの買電は避けることができません。蓄電池を空にしなかった月でも3kWhから4kWhの請求が発生しています。この買電が1か月3kWhと仮定した場合の請求金額は3kWh*12か月*32.96円=1,187円になります。電気代の請求金額から引くと5,137円-1,187円=3,950円。時間にすると3,950/32.96円=120時間、つまり年間5日間が本当に電力が不足して買電を行った時間と考えられます。

消費電力とパッシブハウスとの比較

わが家のデータを計算します

パッシブハウスの基準値とわが家の実測値で比較する

計算式が違うので

あくまで参考程度ということでお願いします

今年もパッシブハウスと比較を行ってみましょう。

パッシブハウスは専用のソフトを使って事前に1次エネルギー消費量や冷房負荷・暖房負荷を計算するものに対して、わが家の実測値を元に比較してみようという趣旨になります。素人の独自計算であることと一部数値は概算もありますので、厳密な比較ではなくてあくまで参考程度に見ていただければ幸いです。

パッシブハウスと比較することでわが家がどれくらい世界基準の省エネ性能を持った建物に近づいているのかを検証しようと思います。

パッシブハウスの認定基準について

パッシブハウスは認定を受けるためにいくつかの基準が存在します。年間一次エネルギー消費量はお家で使った電力、再生可能エネルギーの生産は太陽光パネルで発電した電力、年間暖房負荷と年間冷房負荷は単位面積あたりの冷暖房に必要な電力です。

現在はクラシック、プラス、プレミアムという3段階に分かれているようですね。参考までに旧基準も記載します。

| クラス | 年間一次エネルギー 消費量 | 再生可能 エネルギーの生産 | 年間暖房負荷 | 年間冷房負荷 |

|---|---|---|---|---|

| 旧基準 | 120kWh/m2以下 | – | 15kWh/m2以下 | 15kWh/m2以下 |

| クラシック | 60kWh/m2 | – | 15kWh/m2以下? | 15kWh/m2以下? |

| プラス | 45kWh/m2以下 | 60kWh/m2以上 | 15kWh/m2以下? | 15kWh/m2以下? |

| プレミアム | 30kWh/m2以下 | 120kWh/m2以上 | 15kWh/m2以下? | 15kWh/m2以下? |

一次エネルギー消費量

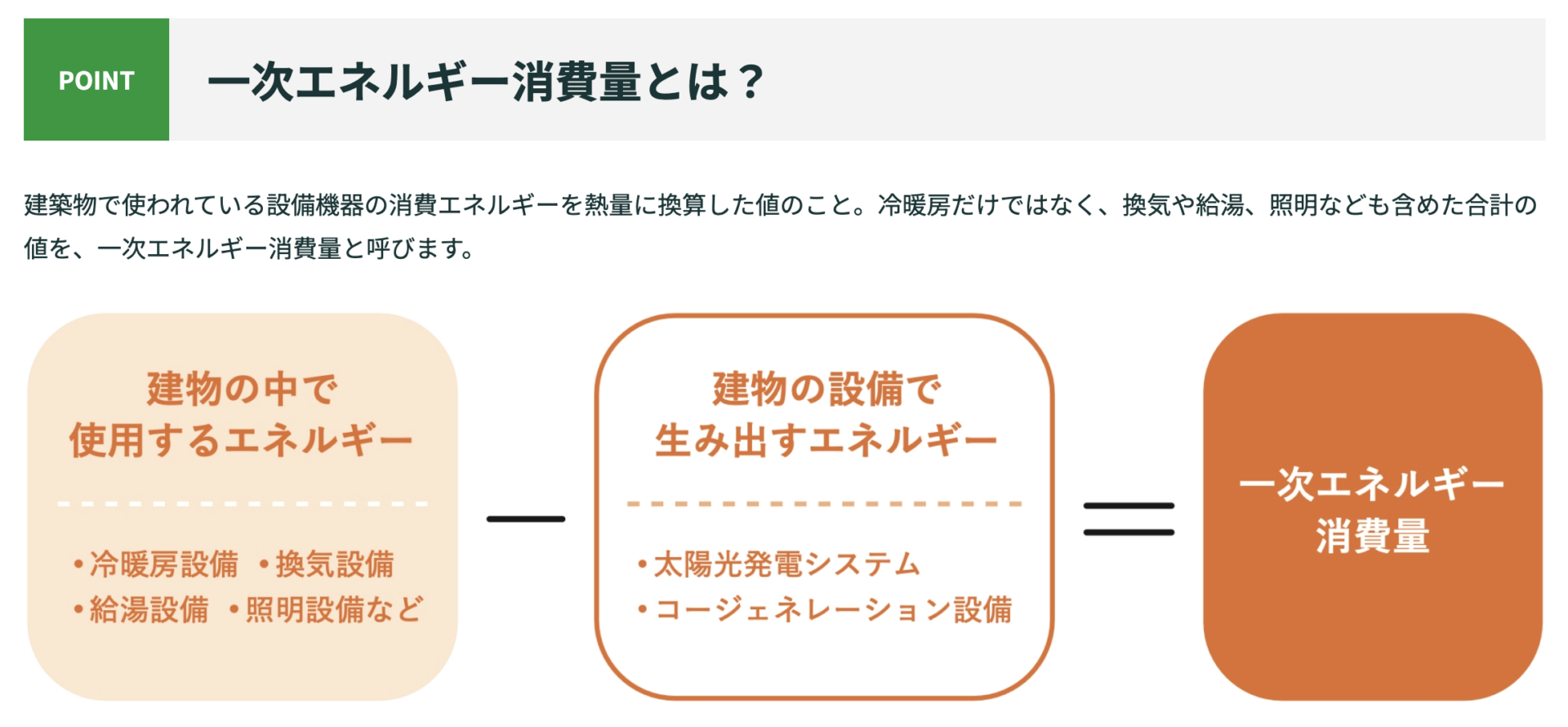

まずは一次エネルギー消費量を計算します。一次エネルギー消費量とは建物の中で使用するエネルギー(電力)、つまり消費電力のことを表します。

2024年の消費電力は6,858kWh、わが家の床面積は30.51坪(100.86m2)なので単位面積あたりの消費電力を表す一次エネルギー消費量は6,858/100.86=68kWh/m2になります。

単純な消費電力で計算した1次エネルギー消費量についてはパッシブハウスの旧基準はクリアしているけどクラシックにはあと一歩で届かずといったところでしょうか。

ただし1次エネルギー消費量については基準に達していなくても再生可能エネルギーの生産でカバーすることも認めているようです。これは国土交通省の説明にも一次エネルギー消費量は太陽光発電の電力をマイナスする必要があると説明されていますね。

一次エネルギー消費量とは?

建築物で使われている設備機器の消費エネルギーを熱量に換算した値のこと。冷暖房だけではなく、換気や給湯、照明なども含めた合計の値を、一次エネルギー消費量と呼びます。

https://www.mlit.go.jp/shoene-label/energy.html

年間発電電力は16,150kWhでしたので16,150/100.86=160.12kWh/m2になり、再生可能エネルギーの生産のプレミアムをクリアしています。発電を考慮した一次エネルギー消費量は(6,858kwh-16,150kWh)/100.86=-92.13kWhになります。余裕でゼロ以下というか大幅にマイナスなので、単純計算ではプレミアムをクリアしつつミニ発電所としての役割も果たしていることになります。

| 年 | 年間消費電力 | 年間発電電力 | 一次エネルギー消費量 |

|---|---|---|---|

| 2023年 | 6,536kWh(64.80kWh/m2) | 17,261kWh(171.13kWh/m2) | -106.34kWh/m2 |

| 2024年 | 6,858kWh(68.00kWh/m2) | 16,150kWh(160.12kWh/m2) | -92.13kWh/m2 |

続いて実績に基づいた冷房負荷と暖房負荷を計算します。

2023年の冷暖房に使った電気は概算、2024年の冷房はエアコンに取り付けたSwitchbotプラグミニから実際の消費電力を取得しています。

| 年 | 種別 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023 | 暖房 | 724kWh | 280 | 150 | 66 | 33 | 195 | |||||||

| 2023 | 冷房 | 944kWh | 124 | 308 | 282 | 230 | ||||||||

| 2024 | 暖房 | 918kWh | 261 | 173 | 165 | 53 | 266 | |||||||

| 2024 | 冷房 | 1,026kWh | 147 | 315 | 311 | 223 | 30 |

2024年の暖房に使った電力は概算で918kWh、冷房に使った電力は実測で1,026kWhという結果になりました。これをわが家の延床面積で割り、単位面積あたりの数値にすると以下の結果になります。

実績に基づく暖房負荷は918/100.86=9.10kWh/m2

実績に基づく冷房負荷は1,026/100.86=10.17kWh/m2

| 年 | 暖房負荷 | 冷房負荷 |

|---|---|---|

| 2023年 | 7.18kW/m2 | 9.36kW/m2 |

| 2024年 | 9.10kW/m2 | 10.17kW/m2 |

2024年は長く続いた寒さと記録的な猛暑を反映して暖房負荷と冷房負荷が共に上昇する結果となりました。特に変動の大きかった3月は2023年に比べて平均気温が5度、12月は1度低いことに影響を受けているようです。

一般的に冷房費よりも暖房費の方が高くなると言われていますが、関東の6地域に住んでいるわが家の場合は逆で冬の床暖房より夏のエアコンの消費電力の方が高い結果となりました。

冬はエアコンを使わず床暖房のみを使用しています。全ての部屋、しかもトイレやお風呂場や人のいない居室も含めて冬は24時間稼働していてこの消費電力です。全部屋に床暖房なんて電気代が大変なことになりそうというイメージがありますが、実際に測って計算してみると一条工務店の床暖房と建物はとっても優秀だということがわかります。

概算については下記の方法で算出しています

- ヒツジさん流、冷房・暖房の消費電力を概算で求める方法

- 冷暖房を使わない中間期である4、5、10月の消費電力を基準とします。(わが家の場合はパワーモニターから取得した消費電力が400kWhでした)

消費電力のうち、30%がエコキュートによるものとします。(400*30%=120kWh)

気温を考慮して上記の半分の値で給湯効率の補正を行います。(夏期:+60kWh、冬期:-60kWh)

冷房・暖房の消費電力=月の消費電力-基準消費電力+給湯効率補正

わが家の実績に基づいた暖房負荷

パッシブハウスの暖房負荷基準は15kWh/m2となっていますが、これは「室温を20度に保つために必要なエネルギー量」だそうです。

わが家の温度を確認すると1月は平均21.9度、2月も平均21.9度、3月は平均22.2度、12月は22.3度でした。こちらは十分に満たしています。

暖房の消費電力に関しては計測機器を取り付けることができないので概算になりますが2023年の冷房(概算)と2024年の冷房(実測)でかなり近い値になったので暖房についても比較的正確かなと考えています。

わが家の実績に基づいた冷房負荷

冷房負荷基準の15kWh/m2も同じく「室温25度、絶対湿度12gを保つために必要なエネルギー量」だそうです。わが家は夏期に室温を25度まで下げてしまうと家族から寒すぎるというクレームが来てしまうので少し高めの室温になっています。参考まで6月は平均25.6度、湿度12.44g、7月は平均26.4度、湿度12.81g、8月は平均26.7度、湿度12.59gでした。

25度まで冷房できる能力はありますので結果はちょっと大目に見てくださいね。仮に室温を25度以下に落としても15kWh/m2以下でしょう。湿度も1g弱高いですが室温を落とせば自ずと湿度も落ちるのでこちらも達成するはずです。

冷房に関しては「ピーク負荷10W/m2」という基準もあります。こちらも計算してみましょう。

わが家のエアコンで一番消費電力が高かったのは7月29日の14.91kWhでした。この日は記録的な暑さが到来して関東や静岡で40度以上が6地点、一部の地域で観測史上1位を更新する暑さでした。最低気温もおおよそ30度前後で1日を通してとてもとても暑い日でした。

1時間あたりの単位面積における消費電力は14.91/24/100.86*1000=6.16W/m2になります。

昼間のピーク時間は平均の1.5倍の消費電力があったと仮定すると6.16*1.5=9.24W/m2。こちらもギリギリでクリアといってもいいのではないでしょうか。

この時の消費電力は14.91/24*1000*1.5=932Wになります。暑さがピークの時間帯に目視で確認したswitchbotプラグミニの消費電力も800から900W台だったので概ね合っていると考えています。

HEMSがあれば正確な数値を測定できたが

単なるセンサーに10万円出す気になれず採用しなかった

パッシブハウスと比較して思うこと

次世代の建物の指標は電力自給率(エネルギー自給率)が重要になるとヒツジさんは考えています。

パッシブハウスの一次エネルギー消費量は消費電力と発電量を元に計算しています。消費電力が少なくて発電量の高い建物を良しとしていますが、ここに買電量は出てきていません。もちろん消費電力が少ないことは良いことですが、買電量が少ないという観点も次世代の良い建物という指標においては十分検討の余地があるし災害時にも強い要素だと考えています。

それにパッシブハウスに限ったことではありませんが、どんなに断熱材を厚くしても冷暖房費が下がるだけでTVや冷蔵庫の電気代が減るわけではありません。電気代そのもの、特に夜間の買電量を削減するには何らかの蓄電設備が必要になります。

現時点では各戸建てに蓄電池を設置するかV2Hによって車から給電するしか現実的な手段はありません。この方法では無駄と限界がありますので、将来的にはマイクログリッドなど地域単位の蓄電所が活用される時代になると良いですね。

太陽光蓄電池の設備費用と回収見込み

自家消費額の算出

さてさて、わが家は太陽光パネルと蓄電池2台によって電気の自給自足に近づいて災害にも強くなったことが分かりました。ヒツジさんは庶民なので、もちろん太陽光パネルと蓄電池の設備費用について元を取りたいと考えています。

昨年に引き続き太陽光パネル+蓄電池2台の設置費用はどれくらい回収できる計算になるでしょうか。自家消費額と売電額を足した太陽光蓄電池のメリット合計額を計算しましょう。

自家消費額は「電気を買わなくて済んだ金額」です。

| 月 | 売電額 | 自家消費額 | 充放電ロス | 太陽光蓄電池 メリット合計 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 5,287円 | 18,188円 | -2,027円 | 21,448円 |

| 2月 | 8,041円 | 14,402円 | -1,553円 | 20,889円 |

| 3月 | 11,526円 | 15,613円 | -1,643円 | 25,495円 |

| 4月 | 17,017円 | 12,479円 | -1,491円 | 28,005円 |

| 5月 | 18,566円 | 13,431円 | -1,551円 | 30,512円 |

| 6月 | 21,522円 | 17,184円 | -1,664円 | 37,042円 |

| 7月 | 11,492円 | 24,347円 | -2,244円 | 33,595円 |

| 8月 | 17,884円 | 27,907円 | -2,752円 | 43,039円 |

| 9月 | 13,923円 | 19,530円 | -2,345円 | 31,108円 |

| 10月 | 7,582円 | 14,105円 | -1,855円 | 19,832円 |

| 11月 | 6,477円 | 17,044円 | -2,059円 | 23,521円 |

| 12月 | 5,984円 | 26,985円 | -3,011円 | 29,958円 |

| 合計 | 145,367円 | 221,704円 | -24,196円 | 342,387円 |

- 自家消費額

- (消費-買電)*平均買電単価 【買わずに済んだ電気の金額】

平均買電単価はLooopでんきからの請求金額と使用料を用いて月ごとに算出しています。

年間の自家消費額は221,215円、売電額は145,367円、充放電ロスも考慮した太陽光蓄電池メリット合計は1年間で342,387円になりました。太陽光パネルと蓄電池のおかげで1年間で約34万円の金額を生み出している計算になります。自宅に小さな発電所が稼働しているようなものですね。

設備投資回収率

1年間の設備投資回収率を計算します。2023年と2024年の太陽光蓄電池メリット年間合計を足して設備費用合計(332万円)で割ると設備投資回収率は20.24%になりました。

わが家の場合、設備費用合計は新築時の電力革命(太陽光パネルと蓄電池のセット商品)と2台目増設費用一式(蓄電池本体と工事費)を足したものです。なお、各種補助金は計算に入れていません。太陽光パネルと蓄電池の価格は年度と容量によって変動します。詳しい価格については都度営業さんに確認していただくようお願いします。

- 設備投資回収率

- 太陽光蓄電池メリット合計/設備費用合計 【設備費用に対してどれくらい回収したか】

→設備費用に対してどれだけ電気の便益を得られたかを表します

少しだけ加速したような気がする

2023年の設備投資回収率は9.94%でした。それに2024年分を足した設備投資回収率の累計は20.24%へ上昇しています。

回収率が上がった要因として電気代の値上げや再エネ賦課金の上昇、政府の補助金の縮小によって電気の価値が上がったため自家消費額=買わずに済んだ金額の上昇につながりました。それによって設備投資回収率が少し加速する結果となりました。

現在のところ太陽光パネルと蓄電池の費用は10年で回収できる見込みとなりました。まる2年経過したのであと8年、順調なペースで進んでいます。10年のFIT期間中に費用を回収できる見込みなので一安心です。10年以降に売電価格が低下しても今時点で売電額よりも自家消費額の方が高いのでメリット減少額のインパクトは少ないと言えます。10年以降の売電額だけで考えてもざっくり5年でパワコン交換費用分は貯めることができるでしょう。

太陽光パネルと蓄電池のある暮らし

ヒツジさんは電気を買わない遊びに興じてます

IT業界で働いていると仕事道具はPCやモニターなど基本的に電気に依存しています。勤めいている会社はリモートワークも定着してほとんど自宅で働いているため電気代が安くなるお家がいいなと一条工務店に決めたのでした。

もちろん私は庶民なので建築費は毎月無理せず払える金額を前提として程よく快適な普通のお家を目指していたら、いつの間にかほぼオフグリッドハウスという全然普通じゃないお家ができてしまいました。なんということでしょう。

そんな一条工務店のお家で太陽光と蓄電池を活用するのは想像以上に楽しくて、電気を買わない遊びを続けていたら年間の電力自給率を97%以上にすることができました。これなら実質的に電気の自給自足を実現できていると言って良いでしょう。世間一般の節電は不便やストレスを抱えることが多いですが、わが家の場合は24時間の冷暖房を実施した上でこの買電量、請求金額です。冬は外から帰った瞬間どの部屋も暖かい家が迎えてくれますし、夏は蒸し暑くて寝られないといったことがありません。生活の質を落とさずストレスなく電気の使い方を遊んで工夫しているだけで、今までとは異なる新しい住まい方に取り組むことになりました。

しかもV2Hや電気自動車といったとても高額な機器を導入することなく実現しています。設備でやったことというと一条工務店の場合は太陽光パネルと蓄電池が原則的に必須のオプションになっているので、それに追加の蓄電池を導入しただけです。

V2Hを使う場合は機器も車も高額なことに加えて車と家の間を通る電力の変換ロスが大きな課題になります。完全なオフグリッドハウスとして運用した場合は普段はブレーカーを落として電力会社からの電力をカットしているので、電力が不足するときは手動でブレーカーを上げる必要があります。

住宅のみで完結しているので上記のようなデメリットもなく、全国展開しているハウスメーカーでほぼ電気の自給自足を実現できてしまったことに大きな意義があるのではないかと勝手に思っています。

担当してくださった営業さんや設計士の方にも感謝です。そういえば紹介制度も使えますので興味のある方はお問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。